هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول 7 حبات من الجوز!

تحتوي المكسرات كاللوز والجوز وغيرها على مغذيات صحية تعتني بصحة القلب والشرايين، ورغم أن الدراسات والأبحاث تركز على فوائد اللوز النيئ في خفض الكوليسترول والمحافظة على الشرايين، إلا أن الجوز لا يقل أهمية عنه عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.

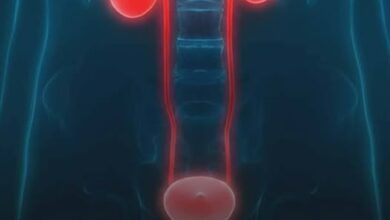

ففي دراسة حديثة نشر نتائجها موقع “ديلي هيلث بوست” المعني بالصحة، ثبت أن تناول حفنة من الجوز أي ما يعادل 7 حبات، لمدة 4 أيام في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، بينما تناولها لمدة 5 أيام في الأسبوع أو أكثر يقلل من خطر الإصابة بنسبة 40%.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أشخاص يعانون من ارتفاع حاد في مستويات الكوليسترول السيئ بالدم، تحسنا كبيرا في مستويات الكوليسترول ومرونة الأوعية الدموية، مما يساعد على تدفق الدم بسلاسة، بعد أربع ساعات فقط من تناول الأشخاص للمكسرات أو زيت الجوز.

كما أشار الباحثون في الدراسة التي أشرف عليها الدكتور بيني كريس اترتون، أن الانتظام في تناول حفنة من الجوز يوميا يمكن أن يوفر حماية شبه فورية من أمراض القلب بعد يومين فقط.

وتكمن الفوائد الجمة للجوز في احتوائه على كمية وفيرة من أحماض أوميغا 3، وأوميغا 6 الدهنية، مضادات الأكسدة، فيتامين B6، وغيرها من المعادن الهامة للجسم كالماغنسيوم، الزنك والحديد.

وينصح بتناول الجوز دون نزع قشرته الخفيفة وذلك لاحتوائها على قدر كبير من مضادات الأكسدة.