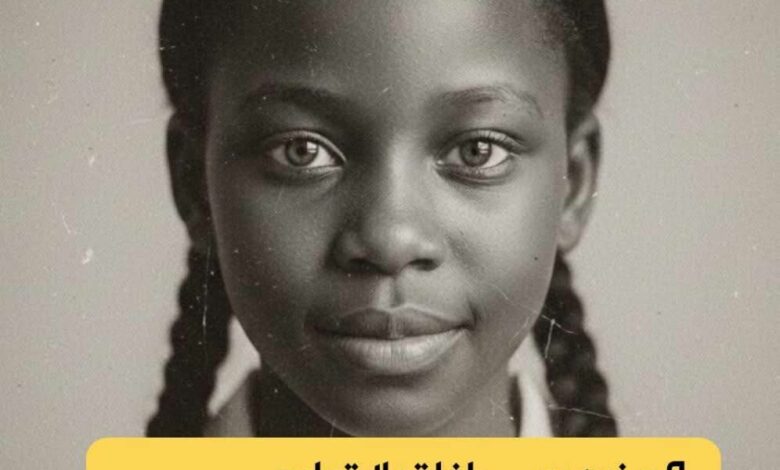

بيلا آدامز (1893): الفتاة ذات العيون البنية التي لم يستطع أحد تفسيرها

نادَت إلى الداخل المظلــ,,ـــــم:

“بيلا… تعالي من فضلك.”

خرجت فتاة من ظلال المنزل الصغير، فشعر ويتفيلد وكأن أنفاسه قد انقطعت. كانت صغيرة الحجم بالنسبة لعمرها، نحيلةً على نحوٍ يوحي بأنها كثيرًا ما تفوّت وجبات الطعام. بشرتها سمراء داكنة، وشعرها مربوط بضفيرتين أنيقتين. لكن عينيها هما ما استوقفه: عينان بنيتان عاديتا اللون، غير أنهما تحملان عمقًا استثنائيًا. نظرت إليه نظرةً ثاقبة جعلته يشعر وكأنها تفحصه هو، لا العكس؛ كما لو كانت تقرأه كما تقرأ الكتب الطبية، تلتقط كل تفصيل وتسجّل كل ملاحظة.

“مساء الخير يا سيدي.” كان صوتها ناعمًا، لكنه ثابت. “أنت هنا بخصوص ما حدث مع السيد باترسون، المزارع الذي يعاني من مشكلة في القلب.”

“نعم. أخبرني الدكتور كروس بما فعلتِ. هل يمكنكِ أن تشرحي كيف عرفتِ ما به؟”

نظرت بيلا إلى والدتها، كأنها تستأذنها. أومأت المرأة برأسها إيماءةً خفيفة، بينما أوحى وجهها بأنها تتمنى لو تستطيع الرفض.

“رأيتُ العلامات يا سيدي. ما يدل على أن قلبه لا يعمل كما ينبغي: لون أظافره، والطريقة التي كان يضم بها ذراعه اليسرى إلى جسده حتى دون أن ينتبه، والحركات الصغيرة عند التنفس، كأن الهواء يؤلمه لكنه لا يريد الاعتراف بذلك. وتذكرتُ ما قرأته في الكتاب الطبي عن تلك العلامات. قال: عندما تجتمع، يكون القلب في خطرٍ شديد.”

“لكن عمركِ تسع سنوات. كيف تفهمين نصوصًا طبية كُتبت للأطباء؟”

“لا أعرف يا سيدي. أنا فقط أقرأ وأتذكر. وعندما أرى المرضى، أربط ما أراه بما قرأت. كأن الكتب تضع صورًا في ذهني، ثم أجد الصور نفسها في الواقع. هل هذا خطأ يا سيدي؟”

لم تكن “خطأ” الكلمة التي كان ويتفيلد سيختارها. كانت كلمات مثل “مستحيل” و”معجزة” و”محيّر” أقرب إلى ذهنه. أما “خطأ” فتحمل حكمًا أخلاقيًا، ولم يكن في استثنائية طفلةٍ ما يُدان.

على مدى الساعات الثلاث التالية، في ذلك المنزل الضيق الذي تفوح منه رائحة الصابون القلوي وظلال الفقر، أجرى جيمس ويتفيلد ما سيغدو أهم فحصٍ في مسيرته الطبية.

بدأ بأسئلةٍ أساسية في علم التشريح، متوقعًا أن يكتشف سريعًا حدود معرفتها. لكنه لم يجد حدودًا. وصفت بنية القلب البشري بدقةٍ تُضاهي ما درسه في كلية الطب، وشرحت الجهاز الدوري والتنفسّي والعصبي. استخدمت المصطلحات اللاتينية استخدامًا صحيحًا، نطقًا وفهمًا، ولم تكتفِ بالحفظ بل أظهرت استيعابًا حقيقيًا.

انتقل إلى التشخيص؛ وصف أعراضًا وسألها عن الحالات المحتملة. قدّمت تشخيصاتٍ تفريقية شاملة ودقيقة. وحين عرض عليها حالةً حيّرت فريقه أيامًا، اقترحت التشخيص الصحيح في دقائق، وشرحت منطقها بلغةٍ بسيطة واضحة كشفت عن فهمٍ راسخ للمبادئ الطبية.

سأل أخيرًا، وكأن السؤال موجّه إلى الكون بقدر ما هو موجّه إليها:

“كيف يُعقل هذا؟”

قالت بهدوء: “لا أعرف يا سيدي. تقول أمي إن الله وهبني موهبة. لكنني أظن أن دماغي يعمل بطريقةٍ مختلفة. أقرأ الشيء مرةً واحدة، فيبقى في ذهني إلى الأبد: كل كلمة، كل صورة، كل فكرة. ويستمر عقلي في الربط ورؤية الأنماط. لا أستطيع إيقافه، حتى عندما أحاول النسيان.”

نظر ويتفيلد إلى الأم الواقفة بصمتٍ عند الباب طوال الفحص.

“هل كانت دائمًا هكذا؟”

“منذ الثالثة يا سيدي. التقطت جريدةً مرمية وبدأت تقرأها بصوتٍ عالٍ. ظننتها تتظاهر، لكنها كانت تقرأ حقًا. تعلّمت وحدها… بالمشاهدة عبر النوافذ، ومراقبة الأطفال في طريقها. لا أعرف كيف.”

“ما اسمها الكامل؟”

“إيزابيلا غريس آدامز يا سيدي. لكن الجميع يناديها بيلا.”

تنفّس ويتفيلد بعمق، ثم قال:

“سيدتي آدامز، ابنتكِ تمتلك قدراتٍ لم أرَ مثلها طوال مسيرتي المهنية. فهمها للطب استثنائي حتى بمقاييس الأطباء المتمرّسين. أما في طفلةٍ في التاسعة لم تتلقَّ تعليمًا رسميًا، فهذا أمرٌ غير مسبوق. أودّ، بموافقتكِ، أن أحضرها إلى فيلادلفيا لفحوصٍ أوسع، وأن نبدأ تعليمها على نحوٍ لائق.”

ارتجف صوت الأم: “هل تريد أخذها بعيدًا؟”

“لن يحدث شيءٌ دون رضاكِ. لكن مكانها ليس تنظيف المكاتب وتصفّح الكتب خلسة. مكانها قاعات الدراسة… وربما، يومًا ما، كلية الطب.”

“إنها في التاسعة من عمرها. وهي من ذوات البشرة الملوّنة. وهي أنثى. لا توجد كلية طب في هذا البلد قد تقبلها يا سيدي.”

“ربما ليس عبر القنوات الرسمية. لكن ثمة طرق أخرى للتعلّم: دروس خاصة، وإتاحة الوصول إلى المكتبات والمختبرات، وإرشاد من أطباء يدركون قيمة موهبتها. أستطيع توفير هذه الفرص إذا أذنتم.”

“ولماذا تفعل ذلك يا سيدي؟ لماذا يهتم طبيب أبيض من فيلادلفيا بفتاةٍ ملوّنة في ديلاوير؟”

تأنّى ويتفيلد قبل أن يجيب.

“لأنني صرت طبيبًا لأفهم الجسد البشري وأعالج المرضى. وابنتكِ تمثل أمرًا يتحدى ما ظننته حدودًا للعقل. إن تجاهلتها وتظاهرت بأنني لم أرَ ما تستطيع فعله، فسأكون قد أخفقت كطبيب وكباحث. وأكثر من ذلك، لأن موهبتها قد تنقذ أرواحًا حقيقية. أناسًا قد يمــ,,ـــــوتون لأن أطباءهم أغفلوا ما التقطته بيلا. كيف لي أن أتغافل عن هذا؟”

تأملت غريس آدامز الرجل طويلًا، كما لو كانت تقرأه.

“لا أظنك تكذب. لكن عليك أن تفهم شيئًا يا سيدي. قُطعت لنا وعودٌ من قبل باسم المساعدة، ثم استُغللنا، وأُجريت علينا تجارب، وعُرضنا كغرائب. لن أسمح أن تصبح ابنتي عيّنة أو معروضًا. إن أردت مساعدتها حقًا، فعدني بشيء: أن تبقى معي، وألا تُعامل كملكية أو ظاهرة، بل كإنسان. هل تعدني؟”

قال بهدوء:

“أعدكِ بالمحاولة. هذه إجابتي الصادقة. لا أملك زمام العالم، لكنني أملك أفعالي. وطالما كانت لي قدرة على المنع، ستُعامل ابنتكِ كإنسانةٍ ذات موهبة استثنائية، لا كحالة تُستغل أو تُقمع.”

نظرت غريس إلى بيلا.

“بيلا، ماذا تريدين؟”

جاء الرد بلا تردد:

“أريد أن أتعلم يا أمي. أريد أن أقرأ المزيد وأفهم المزيد. ما أعرفه الآن مجرد جزء صغير من شيءٍ أعظم. أشعر بالمعرفة تنتظرني… كعطشٍ أمام محيط، ولا يُسمح لي إلا بقطرة. أريد المحيط كله.”

كيف لأمٍ أن ترفض ذلك؟

قالت غريس أخيرًا:

“حسنًا. لكنني سأرافقها. إلى أي مكان.”

“متفق.”

نهض ويتفيلد ومدّ يده للمصافحة، ثم تذكّر الحواجز الاجتماعية التي تُثقل مثل تلك الإيماءات، فأنزلها بحرج.

“هل يمكنكما الاستعداد للسفر إلى فيلادلفيا خلال أسبوع؟”

“سنكون مستعدتين يا سيدي.”

وهكذا بدأت الرحلة التي قادت بيلا آدامز من بلدةٍ منسية في ديلاوير إلى قلب أحد أكثر الجدالات الطبية في القرن التاسع عشر. رحلةٌ زعزعت مسلّماتٍ راسخة حول العرق والذكاء، وفرضت لاحقًا أثمانًا باهظة على جميع المعنيين.

كانت فيلادلفيا عام 1893 ثاني أكبر مدن أمريكا، مدينة التناقضات: قصورٌ فخمة تُجاور أحياءً فقيرة، وأثرياءُ يرتادون الحفلات، وفقراءُ يعملون أربع عشرة ساعة يوميًا في مصانع تلتهم أعمارهم. وفي قلب المدينة، وقف مستشفى فيلادلفيا العام كواحدٍ من أبرز الصروح الطبية، يُدرّب الأطباء ويُجري أبحاثًا ترسم ملامح الطب الأمريكي.

رتّب ويتفيلد إقامة غريس وبيلا في نُزُلٍ نظيفٍ متواضع في الحيّ المخصّص للسود، تُديره أرملة تُدعى السيدة إليانور طومسون. لم تُبدِ فضولًا يُذكر حيال سبب تكفّل طبيبٍ أبيض بنفقات غسّالة ملابس وطفلتها. كان الترتيب غير مألوف، لكن الدفعات المنتظمة كانت كافية لإسكات الأسئلة.

خلال الأسبوعين الأولين، أجرى ويتفيلد اختباراتٍ مكثفة، موثّقًا قدرات بيلا بدقةٍ علمية. أكّد ذاكرتها شبه الفوتوغرافية بأن جعلها تقرأ نصوصًا طبية ثم تعيد سردها بعد أيامٍ بلا أخطاء. واختبر فهمها عبر مطالبتها بشرح مفاهيم معقدة بأسلوبها الخاص، فجاءت شروحاتها — في كثيرٍ من الأحيان — أوضح من النصوص الأصلية. وعرض عليها دراساتِ حالةٍ وألغازًا تشخيصية، فتجاوزت نسبة دقتها تسعين بالمئة، متفوقةً على معظم الأطباء في فريقه.

استعان بزملاء للتحقق من نتائجه. اختارهم بعناية، فلم ينتقِ إلا من يثق بقدرتهم على التعامل مع الموقف بموضوعيةٍ علمية، لا بتحيزٍ عنصري. كان معظمهم متشككًا في البداية. بدا من غير المعقول أن تمتلك طفلةٌ سمراء معرفةً طبيةً تضاهي معرفة طبيب. ظنّوها خدعةً أخرى في عصرٍ مزدحمٍ بادعاءات العبقرية وصناعة المعجزات.

لكنهم فحصوا بيلا، واحدًا تلو الآخر، وخرجوا مذهولين، عاجزين عن إنكار ما رأوه. لم تكن تحفظ فحسب، بل كانت تفكّر. لم تكن تردّد فحسب، بل كانت تستنتج. كانت تفعل ما يفعلونه… بسرعةٍ ودقةٍ لافتتين.

أمضى الدكتور إدوارد مارش، أستاذ علم التشريح في جامعة بنسلفانيا، أربع ساعاتٍ في استجواب بيلا حول بنية جسم الإنسان. وعندما انتهى، جلس صامتًا لدقائق قبل أن يتكلم:

“جيمس، هذا أروع ما شهدته في مسيرتي. هذه الطفلة تعرف التشريح أفضل من نصف طلابي. ليس حفظًا، بل فهمٌ حقيقي. لقد صححت لي مرتين نقاطًا كنت مخطئًا فيها… هل تتخيّل ما قد تصبح عليه مع التدريب المناسب؟”

أجاب ويتفيلد بهدوءٍ ثقيل:

“أستطيع. ولهذا أحضرتها. السؤال: هل سيسمح لها العالم أن تصبح أي شيء؟”

أما الدكتور روبرت سوليفان، اختصاصي أمراض القلب، فاختبر فهمها لطب القلب — المجال الذي تجلّت فيه موهبتها أول مرة. خرج من غرفة الفحص شاحب الوجه:

“وصفتُ لها حالةً رأيتها الشهر الماضي لمريضٍ بأعراضٍ غير معتادة لمرضٍ في صمامات القلب. لم ترَ المريض ولم تسمع بالقصة. ومع ذلك، ما إن شرحتُ الأعراض حتى حدّدت التشخيص فورًا، ثم اقترحت نهجًا علاجيًا لم يخطر لي. عدتُ إلى المراجع… كان اقتراحها سليمًا، بل ممتازًا. لو فكرتُ فيه آنذاك، لربما تعافى المريض أسرع.”

توقف سوليفان، وهو يصارع ما كان على وشك قوله.

“جيمس، لا أفهم كيف يكون هذا ممكناً. كل ما تعلمته عن الاختلافات العرقية في القدرات العقلية يقول إن هذه الطفلة لا ينبغي أن تكون موجودة، لكنها موجودة . إنها تجلس في تلك الغرفة الآن وهي تعرف عن طب القلب أكثر مما يعرفه الأطباء الذين تدربوا لسنوات. ماذا يعني ذلك؟”

هذا يعني أن ما تعلمتموه كان خاطئًا. ليس خاطئًا جزئيًا، بل خاطئًا تمامًا. الذكاء لا يكترث بلون البشرة. لم يكترث به قط. لقد أقنعنا أنفسنا بذلك فقط لأنه كان مناسبًا لبنيتنا الاجتماعية. بيلا آدامز تُثبت زيف هذه الكذبة. السؤال هو: هل سيصدقها أحد، أم سيجدون طرقًا لتبرير أفعالها؟

مع انتشار خبر الفتاة السمراء ذات القدرات الخارقة في الأوساط الطبية، تباينت ردود الفعل. أراد بعض الأطباء مقابلتها للتأكد بأنفسهم مما يُزعم، بينما رفض آخرون الأمر برمته ووصفوه بأنه خدعة مُحكمة، بل ورفضوا حتى التحقيق فيه. ورأى البعض في بيلا تهديدًا يجب التخلص منه.

كان الدكتور كورنيليوس ويب من بين هؤلاء.